张志义:男,1937年8月生,浙江宁波人,上海市欧美同学会留苏分会会员。曾任石油部下属宝鸡石油机械厂副总工程师、总调度长,上海恒东石油技术开发公司总经理。1955-1960年,张志义赴苏联莫斯科石油学院留学,深入学习了石油专业知识,并积累了丰富的实践经验。回国后,他凭借扎实的专业知识和对事业的热情,投身于石油机械领域,在企业出口、技术引进、开发创新等方面均取得显著成就。退休后,他在企业管理领域深耕多年,继续发挥余热。

留苏改变了我的命运

我1937年出生于浙江宁波,父母都是工人阶级出身,尽管他们没有受过正规教育,文化程度不高,但对家庭教育十分重视。我的父亲是一名船员,经常往返于上海和宁波之间。两岁的时候,我就随着父母搬到了上海。

解放初期,大多数家庭经济条件都不好,我家也不例外。起初,我打算成为一名工人,当时上海有一个著名的大隆机械厂,有人介绍我去那里工作。但在读初一的时候,学校的老师找我谈话,说我学习成绩不错,建议我继续深造。我最初考入了上海一所著名中学,但由于该校位于郊区需要寄宿,而家里经济状况不佳,我最终选择了糖业工会在上海创办的一所学校——糖业中学。这所学校不仅免学费还提供食宿,甚至包括一日三餐,这对家境贫寒的我来说是一个更好的选择。

中学时代的我学习成绩优异,还积极参与各种社会活动。我是班上的文艺委员,负责办黑板报和出版刊物。我们学校教师水平很高,相当于大学教师。在那个时期,我阅读了许多世界名著,如狄更斯、巴尔扎克的作品,但我最喜爱的是苏俄小说,特别是托尔斯泰、契诃夫、陀思妥耶夫斯基和高尔基的作品。我特别喜欢诗歌,尤其是普希金和莱蒙托夫的作品,比如普希金的《假如生活欺骗了你》。我在中学时与两位好友组成了“三剑客”,常常在一起朗诵诗歌。周末我们会前往汾阳路上的普希金铜像前读书,有时还会自己创作诗篇。

赴苏联留学对于我而言是一件非常偶然的事情。当我即将中学毕业时,教务主任把我叫到办公室,告诉我学校决定推荐我去苏联留学,并让我回家征求家长的意见。那是在1954年,抗美援朝战争刚刚结束,国内仍然笼罩着战争的阴影,因此我的父母对我出国的安全感到担忧。然而,对于一个普通家庭来说,能得到国家重点培养的机会极为难得,留苏是我改变命运的机会。就这样,经过考试,我进入了留苏预备班。

现在回想起来,我觉得当初能够顺利进入预备班的原因有两个:一是学习成绩优异,二是体育素质良好。在预备班里,学生需要学习俄语、历史和政治经济学等课程。预备班设在北京第二外国语学院内,但与大学生分开管理。虽然当时国家面临许多困难,但对于我们留苏预备生的生活给予了很好的照顾。

国家需要什么就学什么

根据我在中学时的表现,我本应该选择文科,我高考的第一志愿是北京大学新闻系。然而,当我被派往苏联留学时,却被分配到了莫斯科石油学院学习石油专业。那时的我们并没有太多个人想法,国家需要什么就学什么!从此,我进入了石油专业,并一直从事这个行业至今。

记得前往苏联的旅程非常漫长,火车行驶了七天七夜才抵达目的地。到达后,留苏学生会的老学长们接待了我们,并引导我们去学校报到。当时学校的宿舍尚未建好,因此我们暂时住在一处破旧的民居中,直到一个学期后才搬进学校宿舍。

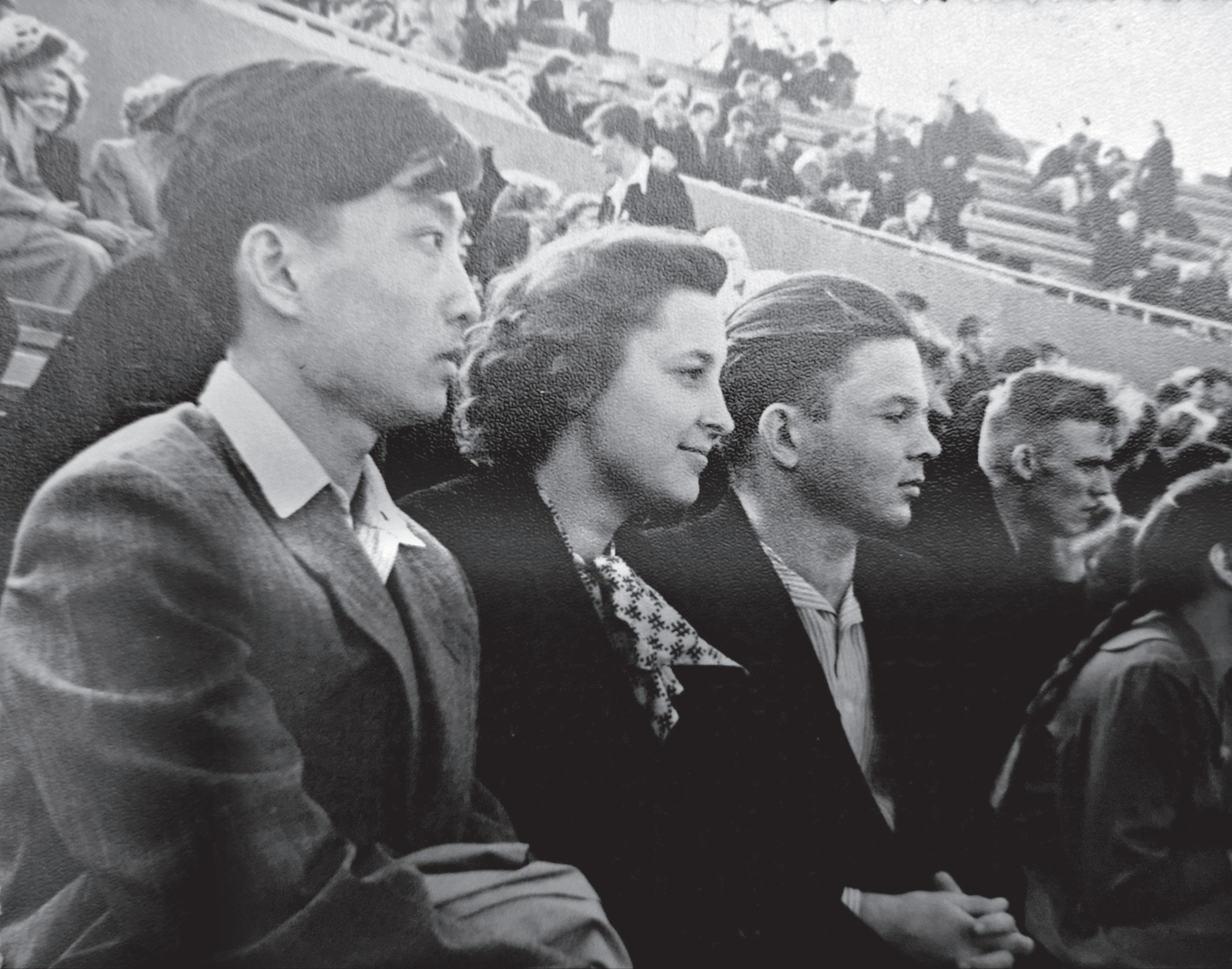

在苏联学习时与同班同学们在一起(前排左二为张志义)

初到苏联时,我们的俄语水平仅能应付日常生活,远谈不上流利。在听专业课程时,有些同学甚至会混淆“公斤”和“公里”。不过,学校对我们十分照顾,安排了一些苏联同学坐在旁边帮助我们记笔记。我们中国学生的最大优点就是刻苦,第一个学期由于语言障碍跟不上笔记,我们课后会对照参考书来消化课堂内容。大约一年之后,我已经能够自己记笔记,并且能够在政治课和历史课上发言了。

在生活上,苏联人的饮食习惯相对简单,主要是面包、黄油和各种肉类。我出国时不到20岁,正处于成长期,留苏期间我的早餐通常是面包加黄油,平时也经常喝牛奶,因为苏联的牛奶非常便宜,几乎可以当作水喝。如今87岁了,我觉得自己体质仍然很好,我想这可能得益于当时在苏联的饮食习惯。

除了吃饭外,留苏学生们把几乎所有的时间都花在学校阅览室里,消化笔记和参考书,在学习专业知识的同时也提高了语言能力。周末的时候,我会去看一场电影或者逛书店,仅此而已。那时候纪律严明,不允许谈恋爱,我们把所有的时间都用在学习上。

国家发给我的生活费是每月500卢布,除了必要的生活支出,剩下的钱都用来买书了。在苏联的五年半时间里,我总共购买了600本专业书籍。回国时如何把这些书运回成了一个问题,经过多次筛选,最终被我带到工作岗位的大约有400本。

当时出国留学,国家为我们提供了两个大箱子,里面装有帽子、两件皮衣(一件适合春秋穿,另一件适合冬天穿)、皮帽和袜子等物品,可谓面面俱到,基本满足了我五年生活的需要。我们这一代人完全是国家出资培养的,工作也是由国家分配。因此,我们对国家充满了感激之情。国家的教育对我们一生影响深远。我认为最重要的两点是自爱和自信,一定要热爱自己的民族和国家,对自己的民族和国家充满信心。

我的照片每年挂在学校光荣榜上

苏联教师的教学水平是非常高的,无论是教学还是科研都非常出色。他们在讲课时从不照本宣科,每位老师都有自己独特的风格,并且在社会上享有很高的声望,与社会联系紧密。许多老师持有技术专利,不仅限于理论研究。例如,我的毕业论文就是与研究生合作的一位研究所教授的一项专利产品,是实用型的——老师要求论文必须有实践性、应用性,对社会有用。我上学时是上世纪五六十年代,那时他们就已经形成了这种理念。

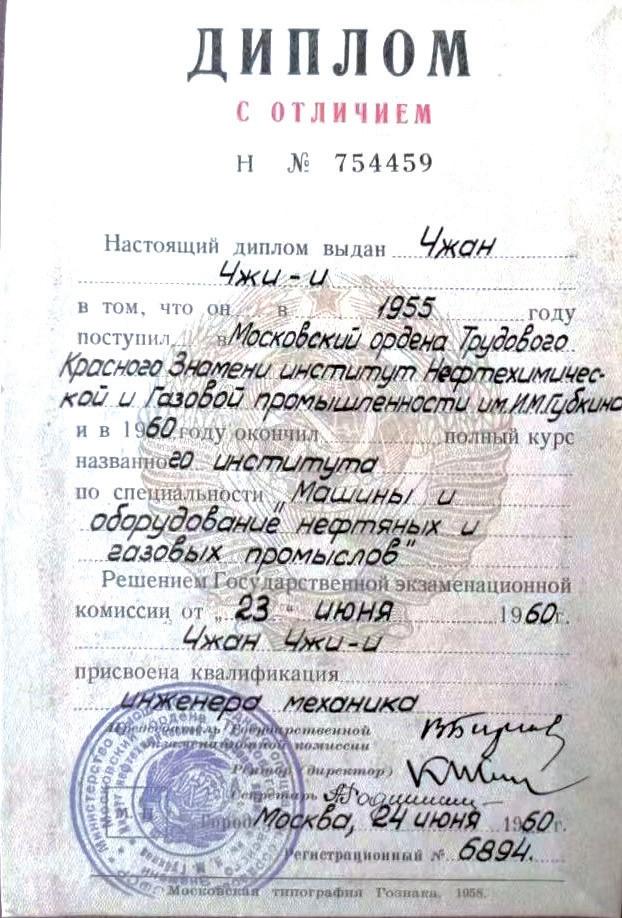

张志义获得的“优秀”毕业证

留学期间,我的学习成绩非常好。每次口试时,往往还没结束,满分已经给到我了。我不仅回答流畅,还能准确指出知识点在参考书中的具体位置,因此,老师们也非常喜爱我。在苏联的五年多时间里,我没有辜负国家的期望,我的照片一直挂在学校的光荣榜上,从一年级到毕业都没有摘下来过。我最后拿到了优秀毕业证书,即“红本”。

那时苏联人民对中国留学生始终是非常友好的。例如,学校图书馆对苏联学生有借阅数量和时间的规定,而对中国学生借书则没有任何限制。中国学生可以自由进入图书馆挑选书籍,这为我们提供了极大的便利。

苏联的教学标准极其严格,甚至到了难以理解的地步。例如,在制图课上,有一位高度近视的老教师,至少六七十岁了。有一次,一个苏联同学拿着图纸给他检查,他用放大镜仔细查看,不允许图纸上有任何橡皮擦的痕迹。尽管制图过程中难免会用到橡皮,但他要求图纸必须非常干净,哪怕有一点不干净,就会把图纸扔在地上,让学生重新画。对我们中国学生,这位老师相对宽容一些,不会直接扔掉图纸,但也会指出问题并要求重画。这种严格的训练使得我和同学们在毕业后都能绘制出高质量的图纸。

收获跨越国界的友谊与真诚

我有一次到油田实习,当地有个中学的老师知道了,来拜访我,要求我每个周末到她家去,我们之前素未谋面,也不曾有人特意安排过。苏联人的家很有意思,都有院子,自己种胡萝卜、黄瓜、西红柿,什么都有,是在外边买不来的。她说每个礼拜你一定到我这来,给你做红菜汤,还说如果你不来她会生气的,很真诚。

留学期间还有一件很感动的事。当时我们实习去了一家工厂,是乌拉尔重型机器厂,相当有名,在苏联是名列第一的大厂,所有的坦克、装甲车都是这个厂生产的,这家工厂做石油设备。那边有一位教育科长,对我们特别好,可以说无微不至,我们去实习,白天她一直陪着我们,晚上到我们睡觉她才走。

我们毕业回国时坐的是专列,途中路过一个站点,有人突然通知我,说下面一个老太太找我,我下去了一看,竟是那位教育科长。我说您怎么来了?您知道我要回国吗?她说她到处打听,火车几点都打听到了。她来干什么呢?她把乌拉尔重型机械厂的技术资料给我拿来了,这是内部资料呀,都是保密的。大家都很感动,因为那时中苏关系已经开始恶化了,按理说这些资料是不能给的。她让我们不要说出去,拿回去会有用的,后来我也都用上了。那个时候我们的友谊就是那么真诚,那么纯真。

和苏联同学在一起(左一为张志义)

到祖国最需要的地方去

毕业回国后,我先回到了北京第二外国语学院,填写了九个志愿,全部选择了“服从统一分配”,没有提出任何个人要求,甚至对“大城市”和“小城市”的概念都没有特别的想法。

第一次分配时,我被分到了位于北京郊区的国防科工委一院,从事导弹工作。然而,不到三天,我又被召回,因为聂荣臻元帅在已分配的人中挑选了100人进行重新分配,这次重新分配是因为各部委提出意见,认为将不同专业的学生都分配到军工部门是不合理的,因此进行了二次分配。再次回到北京第二外国语学院住了一个月后,我最终被安排到了专业更为对口的石油部。

考察中国陆上第一口油井——玉门油井(左三为张志义)

分配之后,我在北京石油部工作,并得到了领导的重视。我被派往陕西省宝鸡石油机械厂进行基层实习。当时该厂规模很小,而我是在1961年全国工业刚开始起步时分配过去的。这个工厂专门生产石油机械,这与我的专业完全对口。

我刚去的时候,那里还只是一个偏远的小地方,随着时间的推移,如今宝鸡石油机械厂已发展成为一家拥有1.2万名职工的特大型工业企业,成为了世界上最大的石油设备制造厂之一,年产值达数百亿元。中国重大的石油装备,包括海上石油平台钻机等,都是由这家企业生产的。我就是在那里从实习生做起,一步步晋升为工程师、主任、研究所主任、副总工程师、总质量师和总调度长,直到后来调到上海工作。

参加了大庆油田会战

在1963年至1965年间,石油部组织了一个工作组前往大庆参加会战。作为宝鸡石油机械厂的代表,我有幸参与了这次会战。这是一个重要的时间点,因为我到达大庆后立刻感受到了浓厚的会战氛围。在那里,大家全力以赴地工作,几乎到了废寝忘食的地步。我们设备组负责设计工作,经常是晚上12点以后才休息,而清晨五六点钟就又开始了新一天的工作。这种紧张的工作节奏显示出了大家对于任务的高度重视和全身心投入。

我亲身经历了中国石油工业飞速发展的两大精神信条:“一不怕苦,二不怕死”和“没有条件创造条件也要上”。“一不怕苦,二不怕死”在铁人精神上有很生动的体现,这句话是时任石油工业部部长余秋里在北京石油学院一次给全体师生的讲话时提出来的。当时我目睹铁人钻井队在没有起重条件下,硬是把几十吨重的设备抬上几米高的井台,以及跳入泥浆池手工搅拌泥浆,彰显了“没有条件创造条件也要上”的民族决心。

1964年,位于河北省赵兰庄的华北油田赵二井突然井喷,涌出大量硫化氢气体。四川派来参战的一名副总指挥和司机被有毒气体熏倒在井台上,当场殉职。当时我毅然参加六人抢险队,马上戴了防护面具上井台压井,当时一心只想去压井,别的什么都没有想!

大庆会战对于中国人来说意义非凡,极大地激励了全国人民,意味着新中国从此不再单纯依靠外国的石油资源!这一转变对国家能源安全有着深远的影响,并且增强了民族自豪感与自信心。这段经历给我留下了深刻的印象,它不仅体现了当时人们为实现国家发展目标所付出的努力,也展示了中国在能源领域取得的重大成就。

让世界石油工业采用中国标准

在宝鸡石油机械厂工作期间,我努力将企业推广到国际市场。由于宝鸡地处内陆,相对封闭,产品出口面临很大困难。为了打破这一局面,我首先争取技术上的话语权。

世界石油工业的技术中心在美国,全球80%的装备是由美国生产的。我利用自己在苏联学习时培养的自信,开始与美国进行技术合作。尽管起初美国人不愿传授技术,只愿意销售产品,但我通过购买产品逐步建立了合作关系。随着技术合作的深入,产品的标准也随之建立。国际上的认证制度使得只有获得美国石油学会(API)认证的产品才能出口。因此,我抓住机会,在1983年出差美国时提出了加入API标准化委员会的要求。经过一系列严格的考核,我是中国第一个,也许还是全世界第一个进入API委员会的非美国人。标准就是话语权,现在世界上已经在用中国标准了,这样的话语权是我这一辈子奋斗的目标。

1982年,上海宝山钢铁厂建立,冶金部的副部长黎明当时任总经理,很多事情从零开始,要建国际性的钢铁厂。当时缺技术,管子很重要,石油管方面缺乏人才,我刚好从日本回来,带回一批日本的资料。当时中国是日本钢铁的主要进口国,我们是买家,我是以国家检测中心主任的身份前去的,获得了资料。宝钢成立了钢管部,当时提出要调我,让我去协助筹办钢管部,石油部没同意,但我还是给他们提供了钢管部组建的技术引进清单和设备清单。后期宝钢得到了进一步的发展。

来到上海开发东海油气田

到了20世纪90年代初,上海开始开发东海油气田,需要大量人才。上海市副市长倪天增前往北京要人,并看望了我的老学长、时任国家计委副主任的干志坚。倪天增建议我回上海工作,干志坚帮我写了借调信,使我得以借调到上海。在上海,倪天增热情接待了我,并建议我不要去政府机构,而是帮助上海发展工业。我听取了倪天增的建议,留在了工业领域。

在上海工作期间

改革开放时期,我主要负责技术引进工作,不仅引进了关键的核心技术,还积极自主研发创新,规避专利保护限制。我认为,这些成就的取得都得益于我在苏联学习期间形成的国际化思维。

退休以后,我并未选择安逸的退休生活。这些年,我一直在从事我力所能及的、需要我的事情——企业管理。因为我管理过大型企业、特大型企业。企业管理最薄弱的环节是质量管理,我就做质量管理的国际认证这一块,帮助企业拿国际认证证书。我做了20年,大约帮助了100多个企业出口,进入国际市场。另外,我经常参加上海市欧美同学会、留苏分会组织的一些交流项目。我希望用最后的余年努力促进中俄在石油装备方面的技术合作和经济合作。

回首过去,我们这一代留学生是一个特殊群体,是全资国家培养,全程国家培养,还是全方位国家培养,很多都成了专业领域的拔尖人才。我们从年轻时就深受爱国主义情怀的熏陶,树立正确的价值观,报效祖国是我们的坚定信念。

(作者:杜安:市欧美同学会会员,上海市园林设计研究总院正高级工程师;王海天、徐璐:上海外国语大学俄罗斯东欧中亚学院学生)