.jpeg)

陆建非

上海师范大学非物质文化遗产传承研究中心主任、教授

《非遗传承研究》主编

中国跨文化交际研究会上海分会会长

上海市政府面向未来30年上海发展战略公众咨询委员会专家委员

世界运河历史文化城市合作组织(WCCO)特聘专家

2001年,中国古老的昆曲被联合国教科文组织列为“人类口头和非物质遗产代表作”,这是中国首个世界级非物质文化遗产。彼时,国人对“非物质文化遗产”的概念几乎一无所知。在此之后,中国进行了二十多年的发掘、整理、研究、保护等系列工作,截至2022年12月,我国共有43个项目列入联合国教科文组织非物质文化遗产名录(名册),总数位居世界第一。截至2021年12月,我国国家级非遗项目3610个,国家级代表性传承人3057人。

随着非遗保护工作的进程,非遗项目与传承人的数量还在慢慢增长,这些数字的背后是政府和相关单位、学者、民间力量的共同协作。非物质文化遗产,是传统文化的重要组成部分,是民族精神和生活智慧的“活态”体现,是一个民族独树一帜的文化形态。非物质文化遗产源于人民长期的生产生活实践,农耕社会是其生长的土壤,随着中国城市化的进程,“乡土中国”转向“城市中国”,人民大众的劳动方式和生活状态发生了巨大变化,非遗逐渐脱离农耕土壤,如何“适应”城市节奏,在工业化和互联网的环境中得以继续传承,是我们要不断思考和尝试的重大课题。上海在非遗保护和传承工作中一直具有“示范性”和“创新性”,上海德缘文化在2021年专访上海非遗保护协会会长高春明先生时,在非物质文化遗产的保护方面有过深入访谈。2023年,上海德缘文化又拜会了学术刊物《非遗传承研究》的主编、中国跨文化交际研究会上海分会会长、上海师范大学非物质文化遗产传承研究中心主任陆建非教授,在这次专访中,陆教授围绕非物质文化遗产保护和传承,与德缘团队进行了深入交流。*以下是专访内容

一

德缘文化:陆教授,您好! 上海师范大学是上海市较早开展非物质文化遗产研究的高校,在2014年成立了上海师范大学非物质文化遗产传承研究中心,作为中心主任,请您介绍一下这个机构设立的背景、职能,以及取得的成果。

陆建非:随着社会各界对优秀传统文化和非物质文化遗产的研究进入新的阶段,成立非物质文化遗产传承研究中心(以下简称“中心”)是我校在联合社会力量推动优秀传统文化和非物质文化遗产在国民教育体系中传承发展的重要尝试。中心聘请了一部分兼职研究员,他们来自高校、专业研究机构、民间机构等多个平台,主要工作是:

一是致力于非物质文化遗产传承的研究,探寻保护、传承的理念和方法。开启“非物质文化遗产项目生命力等级的研究”是一项重要工作,有了这个研究作为支撑,我们会定期发布非遗项目的生命力等级报告,逐渐建立“非遗项目生命力评定信息系统”,这在非遗传承工作中将起到重大作用。

.jpeg)

2021年6月在第九届国际(上海)非物质文化遗产保护论坛,陆建非作主旨演讲

二是组织、开展推动非物质文化遗产持续传承的各类活动,特别是在国民教育体系中如何能实现非遗传承活动持之以恒地推广,使得非遗传承在国民教育体系中占有一席之地。由于时间的久远,绝大部分古代非遗都已经流失,能够保存下来的很多非遗项目都经历流变,只有极少数的项目被“原汁原味”保存至今,这是弥足珍贵的。流失、流变、流传,是当下非遗的一个现状。作为非遗传承研究的工作者需要有使命感和责任感,因为优秀传统文化和非物质文化遗产是中华民族的基因标识和精神归依。我常说,保护非遗就是在保存民族文化记忆,促进和提高文化认同感和民族凝聚力。

非遗活动

上海师范大学已经发展成为一所综合性大学,很早就开始布局非遗传承研究,开设音乐、美术、影视、文创等专业,谢晋影视艺术学院是全国首个采用90后大学生集体传承方式的高校,将上海非遗“码头号子”“海派魔术”“舞龙”“皮影戏”和“顾绣”等传承人请进校园,手把手教学生;美术学院学生组成团队以“民间糖画”参加大学生挑战杯,获得上海市一等奖;音乐学院研究生用三年时间调查上海田间的山歌的生存与保护,获得了挑战杯国赛二等奖;人文与传播学院的学生创办“三月三女儿节”重温传统文化等。这些活动是促使我们成立非物质文化遗产传承研究中心的强大动力和良好基础。

三是组织专业论坛,联合其他专业机构促进教材编撰和师资培训,建立一支非遗传承的专业团队和志愿者队伍。同时,发掘、引荐和合作培训培养非遗项目的传承人,改善后继乏人的困局。

四是2016年推出《非遗传承研究》学术刊物,不久又创立同名自媒体平台,运营至今。

中心成立至今,也取得了几项具有开创性的成果。

首先,发布专业调查报告。在2016年的第二个星期六,恰逢我国第11个文化和自然遗产日,中心发布了《上海市中小学非遗传承与保护研究报告(2014-2015)》。我们对上海市15所学校、1500多名中小学生做了调查,调查范围遍及上海市10个区,涵盖了传统文化传承学校、非遗传习基地(非遗校园)和从未开展过非遗活动的学校。调查报告的结果体现了当时上海非遗进校园的现状,我们从调查数据中能够发现,上海中小学生对一些历史性的、空间性的非遗和小众非遗认知度不高,学生们比较熟悉的是舞龙舞狮、皮影戏、地方戏这种热闹的项目。另外一个发现是,中小学对非遗的概念的认知程度也不相同。通过对现状的分析,总结经验、反思不足,并向市政府有关职能部门建言献策,如何把握正确方向,运用合适有效的方式方法持续推进非遗保护和传承有机融入国民教育体系。

其次,2016年创办《非遗传承研究》刊物,此类非遗刊物在上海是第一本。《非遗传承研究》最初作为学校内刊创办于2016年,经过三年左右的探索和积累,2019年升格为学术集刊,在非遗学界引起较大反响。众多学者为非遗保护与传承进行刻苦探索和研究,这本刊物是他们发表学术成果、阐述学术见解的载体,也是跨界跨学科探讨的非遗学阵地。刊物聚焦的重点是对“传承”的“研究”。我们希望这本刊物能为非遗界学者搭建发声的平台和交流的桥梁,成为参与全球化进程中,中国人见非遗、见生活、见未来的一扇窗口,也为保护和传承非物质文化遗产提供智力支撑和决策咨询。

(14).jpeg)

第三个开创性成果是,编制上海非遗传习地图,这是上海第一个以非遗为主题的电子地图。中心在前期调研的基础上,委派专业技术机构进行网络地图的研发,地图板块包含了上海市非遗传承、传习、传播的学校、机构、公共场所等,相关非遗的简介,汇聚各类优秀非遗保护案例、经验和做法,是上海非遗项目生命力的直观体现。地图使用者可以了解到某一项上海非遗项目的传承传播状况,校园、社区等处非遗活动安排以及相关咨讯,为外地来沪者和海外人士了解上海非遗提供重要参考,也让市民用信息化的手段快速进入非遗世界。

.png)

2012年11月,时任上海市非物质文化遗产保护中心主任高春明(左)与陆建非(右)共同发布首份《上海非遗传习地图》

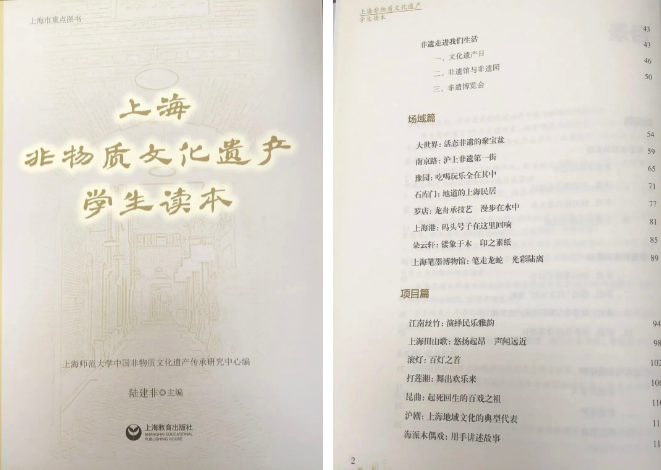

第四个开创性成果是,中心出版了《上海非物质文化遗产学生读本》,这是上海第一本全部为本地非遗的基础读本,被评为上海市重点图书。关于书名的确定,我们有过一些考虑,原本拟定是“中小学生读本”,在出版前夕我们改为“学生读本”。因为考虑到了解本地非遗的人并不多,只要是开始了解、学习非遗知识,那么都可以算作是学生,哪怕是大学老师。可圈可点的是这本书包含非遗的立法问题和相关的保护、传承政策等。还介绍了场域类非遗,例如大世界、朵云轩、罗店等。这是一本非遗科普书籍。

第五个开创性成果是,我们建立起一批非遗类实习、实验、实训基地,以中小学为主,逐渐形成了非遗传承片区。中心也组建起一支由专业人士兼职的志愿者队伍,涉及到各个学科年龄段的工作人员,以此确保中心工作能够长期运营和开展。

中心还有许多活动,有兴趣的读者可以关注“非遗传承研究”公众号了解,在此不再赘述。

二

德缘文化:近几年,非遗乘着国潮的东风,不断融入市场与市民生活,但民众对于“非遗”的概念存在一知半解的现象,作为非遗领域的研究者,您如何解读这个概念?人们对非遗概念以及围绕非遗的诸多说法存在哪些误区?

陆建非:非遗概念的提出不是一蹴而就,而是经历过几十年的演变。

在20世纪50年代,日本提出了“无形文化财”,对传统戏剧、音乐、工艺等文化载体进行保护,这是非遗概念的历史渊源。

到70-80年代,联合国教科文组织提出“无形文化遗产”的概念,用词是Nonphysical或者Invisible,非遗的概念还未定性。1973年玻利维亚向联合国提交了一个提案,要求在国际版权公约中应该增加条款来保护一个民族的民俗形式的版权。原因是,玻利维亚民间歌舞团在国外演出时,绚丽多彩的民族服饰常常在演出后被人仿冒,推向市场兜售,他们认为这侵害了自己民族文化的根基,应该得到版权或专利的保护。

1989年,联合国教科文组织通过保护民间创作建议案,第一份与民俗文化相关的保护性条例诞生。

在90年代,联合国教科文组织提出了“口头遗产”的概念。最终“非物质文化遗产”(Intangible Cultural Heritage)的概念问世,正式缩写ICH,一旦有了缩写,就代表这个概念名称成为确定的学术语言。

2003年,联合国教科文组织大会通过《保护非物质文化遗产公约》,我国于次年加入公约。

非物质文化遗产,指被各社区、群体,有时是个人,视为其文化遗产组成部分的各种社会实践、观念表述、表现形式、知识、技能以及相关的工具、实物、手工艺品和文化场所。这种非物质文化遗产世代相传,在各社区和群体适应周围环境以及与自然和历史的互动中,被不断地再创造,为这些社区和群体提供认同感和持续感,从而增强对文化多样性和人类创造力的尊重。在本公约中,只考虑符合现有的国际人权文件,各社区、群体和个人之间相互尊重的需要和顺应可持续发展的非物质文化遗产。

《保护非物质文化遗产公约》出台后,有一些争议持续至今,比如法律对于非遗权利主体的认定还不够清晰。从法规上看,地方政府是保护非遗的责任主体,而非遗又是民间性、家族性的,权利主体范围该如何界定?还有,非遗传承人的权利和义务不对等,义务较多,权益却不明确。再比如,非遗数字化传播,但并不是每个非遗项目都可以通过数字媒体传播出来,不仅面临版权归属的问题,而且传播和传承也是两个概念,“数字化”更多的是针对传播而非传承。

对概念的理解和表述,我们目前也存在一些差异和误区,做学术研究和开展具体工作,首先要准确用语。

■“非遗文化”,这个“概念”经常出现在学术研讨会和政府文件中,但这是不规范、不严谨的,因为“非物质文化遗产”已经包含了“文化”,“非遗”后不可再叠加。

■我们可以讲“非遗教育”“非遗进校园”“非遗在社区”,但是不能用“非遗进社区”的说法,这不严谨,因为社区(乡村、里弄、街坊等)本来就是非遗的土壤,是文化生存的空间,我们只是把它唤醒、发掘出来而已。

■“活态传承”,“活态”即走进生活和生产,变为实用和兴趣。

■传播和传承,这两个概念应该加以区别,传播是借助网络、数字化等手段进行,使得更多的人了解、知晓,可以在一定程度上促进传承,但并不是“传承”的本身。传承需要借助教育培训、作坊研习、家族沿袭、师徒传授等手段和形式,传承要比传播的难度更大。我们看到的是,花费大量的人力物力财力进行大规模的非遗传播,误以为这就是对非遗的传承。真正的传承,追求的境界是原汁原味,即本源、本帮、本真。传承对象和传承结果基本上都是小众的。可以这么说,绝大数的非遗都“流失”了,仅有一小部分得以“流传”,在这一小部分中,很大一部分又“流变”了。这就是当下的真相。因此,我呼吁相关机构要把传播所获盈利更多地投入到传承事业中去。

■数字非遗和文字非遗,前者被越来越广泛应用,而我更加看重白纸黑字记载的非遗,用文字表达,成为书籍被收录进图书馆、档案馆、博物馆等处的典籍、著作、文章。有些笔墨、纸张等书写工具和载体,它们本身也是非遗。还有图谱非遗,用图像、图照、图案、图示等记录和展现的非遗,更为直观,更加形象生动。这三种非遗的呈现方式,孰轻孰重是需要继续探讨研究的。

非遗的概念,重点在于“非物质”,比如海派玉雕,玉雕作品不是非遗,雕刻技艺才是。我们要厘清概念,才能匡正认知,不可把非遗的概念异化、泛化、过度商业化和产业化,非遗传承不可搞轰轰烈烈的群众运动。而且,非遗需要被相关专业机构认证的,有区级、市级、国家级、世界级等多个级别,有相关标准和要求,要走流程,获批的被就纳入不同等级的名录,一般称为“非遗代表性项目”,涉及传承人的被称为“非遗代表性传承人”。那些没有被认证过的,不能轻易就叫做非遗项目。即便称作“非遗项目”,也是“名录”之外的非遗。

三

德缘文化:您一直参与对外交流活动,出访过40多个国家和地区,致力于中外文化交流,您如何看待在现代化进程中非遗保护与传承对于中华民族的重要性和必要性?

陆建非:我在上海师范大学分管外事工作期间,出访过许多国家地区,做学术交流,也参与过学校很多国际交流合作项目的谈判,对国外的非遗现状有所了解。全球化的脚步不可阻挡,全球化和城市化是一对孪生兄弟,如影随形,相互伴随发展。而非遗是以农耕文明为主的前工业时代的人类生活生产方式,是“土地里长出来的文化”,在农耕社会的不同阶段不断调适自身,从而获得强大的生命力。但随着现代化进程的脚步,城市不断扩张,非遗原有的生存土壤消失,如何在城市化过程中把非遗尽可能挽留和唤醒,这是我们要好好研究的课题。

非遗是一个民族传统文化的活化体现,反映了先人生存、生活、生产的样态,它产生于民间、生长于民间、繁荣于民间,我们国家各地的非遗体现着中华民族特有的生产模式、生活方式、道德观念、审美趣味和艺术风格,蕴涵着人与自然、人与社会、人与人、人与自我之间如何相处的理念,彰显中华民族勤劳、勇敢、智慧的优良品质,同时也折射出诸多与其他国度和民族不同的特质。

(19).png)

2008年12月,陆建非参加跨文化交际国际研讨会

非遗是传统文化中难以续存但是必须保存的部分。在过往很多国外非遗保护和传承案例中,我们发现一些非西方的民族国家,尤其是一些新兴经济体国家,在现代化进程中错误地认为现代化就是一味西方化,把本国传统的东西丢失了,民族精神失去载体,造成社会精神层面的断裂状况,美国政治学家亨廷顿将这种在现代化进程中由传统失落造成的社会不协调状况称为“一种精神分裂症”,患有这种症状的国家在现代化进程会使自己变得“无所适从”,民族灵魂沉沦,民族精神无所归依,给整个国家的精神文明建设带来负面影响。

我们国家在现代化进程中越来越重视优秀传统文化的传承和发展,眼下可谓弘扬中华文明的“高光时刻”,对几千年传承下来的历史文化,有鉴别地加以对待,有扬弃地予以继承,古为今用,找到中华民族的精神支柱和灵魂归宿。只有文化自信才是一个民族真正的自信。

(19).png)

2008年10月陆建非应美国驻沪总领事康碧翠(Ms. Beatrice Camp)之邀,赴领事馆探讨教育和文化交流合作事宜。

在全球化、现代化的背景下,我还要谈到一个现象,就是“母语母文化退化”现象,这不仅是我们国家出现的问题,许多国家都有这种现象,英国的孩子对莎士比亚及他的作品知之甚少,美国的孩子对“西部拓荒精神”逐渐淡漠,日本的孩子虽然经常打卡“四大昭和怀旧”地点,但对其精神价值的溯源,也说不大清楚。如果一个国家能改善或较好地解决这个问题,那么这个民族可以说是战无不胜。

我们国家的非遗是民众在长期的生产生活中积累下来的宇宙观、天下观、社会观、道德观,从政治学角度来说,这和科学社会主义价值观的主张具有高度契合性。我们在现在的教育教学中,除了向学生讲“三观”,也应讲到传统文化中的宇宙观、天下观、社会观、道德观,这是老祖宗留下来的精神财富,怎么强调都不为过。

(12).png)

2018中国非物质文化遗产高峰论坛(右四为陆建非)

在全球化进程中,中国人如何彰显自己的文化身份?“我是中华民族的子孙”,简单一句话,你的文化身份——“中华文明/文化”就凸显出来了。文明是文化的扩大版,文化是文明的缩小版。当下,一个华人的政治和法理身份可以有多个,但是他的文化身份只有一个,那就是“中华龙的传人”,文化DNA是无法改变的,这就是我们的根与魂。在全球化进程中,一个人移位于其他语境当中,比如出国学习、工作或定居,还有二代移民等,对于文化身份的追寻和认同是自觉的,经常的,有时甚至是痛苦的,不可避免地会拷问自己:我是谁?我从哪里来?我到哪儿去?即便是在国内,一个人背井离乡到一个陌生的城市工作、生活,对家乡的风土人情、衣食住行的眷恋,不会因为身处异乡而有所减退,乡愁、乡思、乡恋无时不刻萦绕心头。“春运”也好,“春晚”也罢,其实就是一场全民集体寻根的年度文化盛典。从这个意义来讲,非遗保护和传承不仅仅是一项工作,而是一种文化的理念、文化的样法、文化的生活的牵挂、重温和延续,时时处处都在悄悄地但是深刻地影响着每一个人。

四

德缘文化:您提到“全球母语母文化退化”的问题,那么推动非遗保护和传承能否抵御进一步的退化?

陆建非:母语和母文化是指自己的民族语言和文化,一个人在工作和生活中可以使用外语,甚至掌握多门语言,但是对母语的敬畏和热爱是不变的,如果对自己的母语和母文化都淡漠,那么文化身份的认同就会出问题,变成文化“边缘人”、文化“流浪汉”。所谓的“世界公民”,这只是一种理想化的说法,一个人在地球上的根在哪里,即“根文化”,那是伴随一生的。

基辛格活了100岁,他浓重的德语口音的英语至死未变,犹太民族的特点也很明显。现在,许多国家的传统文化都呈现退化趋势,不少国家纷纷从强化母语,包括地方语,即方言上下功夫来改善退化问题。比如,学术上日语分为九州日语、关西日语、关东日语和八丈语四种方言,东京属于关东,日本比较推崇东京口音的日语,就是标准语,一般电视剧或者电影为了让大家都能听懂,所以说的都是东京口音,但这并不妨碍日本各地方言的常态使用。德语方言可以分为两个大分支:高地德语和低地德语。高地指多山的德国南部,低地指地势平缓的北部。往下细分有大概20个大方言族群。各语言变体之间有较为显著的差异,使用者有时不能互相通话。35%的德国人认为巴伐利亚方言最好听,但德国尊重和保护每一种地方语言,因为语言是文化的载体,皮之不存,毛将焉附!我们的广东话、上海话、四川话等方言其实也相当于是非遗,应该被当作一个“物种”被保留传承。方言也在跟着时代变迁产生变化,我们现在所讲的方言和祖辈使用的已经有所区别,比如现在许多上海的小朋友听不懂上海方言的说唱和独脚戏,无法产生共鸣。如果地方语丢失,那么它所承载的地方文化也会跟着流失。

自工业革命之后,地球就已经进入了第6次生物大灭绝。文化遗产和非物质文化遭遇的是同样的命运。受全国疫情散发影响,2022年1月全国城市非遗活力指数的均值较2021年12月的数值下降17.80%。平均每4-5年就有一个小剧种消亡。我曾去过浙江调研,浙江省亟待保护的濒危非遗多达2600余项,已有500余项消亡了。令人痛心的还有,全国文化遗产以平均每年2000处的速度消失。

在面对强势的外来文化的冲击,极易造成大众对中华文化认同的弱化或缺失,之前固有的文化体系不断被动摇,削弱了民族的凝聚力。世界范围内非遗保护的兴起,正是人们意识到了这个问题后的意识觉醒,推动非遗保护与传承是对本土文化的一种文化自觉,是在扭转对本土文化的自卑感,是对母文化退化的一种抵御和抗争。在全球化的背景下,没有一种文化可以独占鳌头,文明是多样的、文化是多元的,这是不可抗拒的历史必然规律。目前强势的西方文化不可能替代人类精彩纷呈的多元文化。所谓的强势只是漫长历史进程中的一个阶段性表象。

五

德缘文化:一些全球城市(Global City)的在发展过程中始终把历史传统和文化遗产融入城市的规划和建设中去,旨在形成了独有风格。上海作为国际大都市,中西文化碰撞,对于传统文化冲击更大,您认为上海的非遗与城市文化建设可以做怎么样的结合?是否有典型案例?

陆建非:全球城市(Global City),又称世界级城市(World City),与巨型城市(又称超级城市,Megacity)相对。前者指在社会、经济、文化或政治层面直接影响全球事务的城市。“全球城市”一词是由哥伦比亚大学社会学教授萨斯基娅·萨森(Saskia Sassen)于1991年首创的。2014年我们曾邀请这位美国女教授到上海师大作学术报告。

通常,我们把纽约、伦敦、巴黎、东京列入全球城市的第一梯队,处于亚洲的上海、北京、广州、香港、首尔、迪拜、新加坡等也在力争跻身于全球城市的第二梯队。有全球城市(Global City)之称的几大都市无一例外都将历史传统和文化遗产融入城市发展规划和精神塑造中去,使大量属于非物质文化遗产的知识、观念、实物、技艺、仪式、节庆等得以留存和保护,由此彰显城市的独特性。

(3).jpeg)

上海豫园灯会

(图片来自网络)

城市不是相似的高楼大厦,要有自己的城市精神、文化特征,这都需要靠文化去凝练和表征,我们称之为“全球城市共同觉醒”。举例来说,纽约于1968年成立“褐砂石复兴联盟”(Brownstone Revival Coalition),最初是为了对抗褐砂石街区被价值低估而面临拆除重建的威胁,这个街区类似于上海的石库门,所承载的历史文化和营造技艺已经超过建筑本身的价值。1980年代以来,随着褐砂石街区的遗产价值被重新认识,许多街区被列为国家级历史街区,大批游客慕名而来,Brownstone除了指“褐色砂石、赤褐色砂石建筑”,它也意为“上流社会的,富有阶级的”,足见这种建筑材料和住宅形式的社会意涵和遗产价值。

(7).jpeg)

纽约褐砂石街区风貌

(图片来自网络)

巴黎老城的建设持续数千年,最终奠定了由奥斯曼时期建筑构成的小巴黎城市格局,而新城的建设延续了老城的基本范式,花尽心思唤醒并沿袭历史遗产的风骨。法国大大小小的协会有88万余个,其中6000多个与文化遗产保护和传承有关,规模最大的是“国家建筑和遗址保护协会联合会”,对城市文化遗产保护体系起到了重要的拾遗补缺作用。任何物质文化遗产的保存,最终目的是保存“非质”,如建筑的灵魂、建筑的风格、建造技艺等。

20世纪六七十年代是英国城市规划理论和城市复兴方式的变革时期,考文特花园市场曾是伦敦市中心著名的鲜花果蔬市场,这一城市遗产的保护与旧城区更新融为一体,考文特花园市场是这一时期激活城市遗产的经典案例,使伦敦人对历史名城价值重生的认识达到了新的高度:文化遗产是城市的灵魂。

第二次世界大战后,日本出台了现行的《文化遗产保护法》。20世纪60年代经济高速发展期中,因开发导致的历史环境的破坏在日本各地引发社会问题,京都站前的京都塔建设计划以及双丘开发计划引发巨大震动,推动了1966年《古都保存法》的制定,规定了京都、奈良、镰仓等古都应传承于国民。同时东京都则确立了历史景观保护体系的三大支柱:《东京都景观条例》(法律基础);“东京都历史街区建设基金”(财源);《东京都历史景观保全指针》(具体细则)。日本甚至极力推崇传统服饰,穿和服者受到格外礼遇,用餐、乘出租车有时可以打折。对于民俗活动类的传承人,政府给予合理的供养和社会尊重,比如日本柔道。

(7).jpeg)

京都

(图片来自网络)

由于文化与自然遗产的不可再生性以及存在环境的日渐消失,一些卓有远见的学者指出,文化与自然遗产的保护应该与人口问题、生态环境问题一样,处于同等重要的地位,应成为中国的第三国策。

上海是一个文化遗产富集的国际大都市,两百年间从渔村发展成为远东金融中心,累积了大量彰显本地特色的非遗项目。上海简称“沪”(一种古代上海先民的打渔工具,系用绳编结的一排竹栅,插在河中,以拦捕鱼蟹,即江浙一带人所称的“鱼簖”)或“申”(源自战国四公子之一的春申君,即黄歇,“海派文化”的历史渊源之一),我认为这两个字足以体现“非遗”的历史蕴意。上海善于领先、乐于率先、勇于争先,“三先”精神是上海人的精神遗产。从2005年起,上海就开始启动非遗保护和传承的普查工作,挖掘、整理、认定、评估、管理。

(12).jpeg)

鱼簖

(图片来自网络)

踔厉奋发,日积月累,截至2023年6月,上海共有国家级非物质文化遗产代表性项目63项、非物质文化遗产代表性项目保护单位371个,市级251项、区级近800项,国家级代表性传承人120名、市级794名、区级近千名。列入国家传统工艺振兴目录项目19项,市级传统工艺振兴目录80项,国家级非遗生产性保护示范基地2处。

上海非遗得益于得天独厚的历史、地理和人文环境,融合古今、交汇东西,呈现鲜明的近现代工商业文明特征,在以农耕文明为主体的我国非遗体系中独占鳌头。有农耕社会的民俗风情,如罗店划龙船习俗、崇明灶画、徐行草编;有工业文明的都市表征,如码头号子、石库门里弄建筑营造技艺、上海牙雕;有原汁原味的本土技艺,如滑稽戏、独脚戏、浦东说书、浦东山歌、江南丝竹、海派锣鼓、奉贤滚灯、乌泥泾手工棉纺织技艺;有声名远播的中医诊疗法,如朱氏推拿疗法、顾氏外科疗法、古本易筋经十二势导引法。更有琳琅满目的海派非物质文化遗产,与上海这片特殊的文化土壤休戚相关,是多元包容的文化心态和开放创新的文化胸怀的产物,更是历史馈赠给这座城市的珍贵礼物,例如海派旗袍、培罗蒙奉帮裁缝缝纫技艺、亨生奉帮裁缝缝纫技艺、凯司令蛋糕制作技艺、钱币生产手工雕刻技艺、钩针编织技艺、鸿翔女装制作工艺、海派绒绣、石库门里弄营造技艺、土山湾手工工艺、海派绒绣编制技艺、海派家具以及上海本帮菜……都是上海这座城市成长为当代国际化大都市过程中的重要角色,他们在新时代焕发了新面貌。正是这些非遗折射出上海城市多元、多彩、多姿的文化底色,彰显包容、厚实、久远的文化底蕴。

(9).jpeg)

上海石库门

(图片来自网络)

石库门是最具上海特色的建筑之一,因门框用石条砌成而得名,石库门吸收了江南传统民居合院式格局和欧洲联排式住宅格局的优点,这种新式的建筑通常被称为“里弄”。2009年,石库门里弄建筑营造技艺被列入第二批上海市非物质文化遗产代表性项目名录,2011年被列入第三批国家级非物质文化遗产代表性项目名录。石库门里弄是江南地区居民居住样式之一,也是上海租界孤岛时期特有的样式,更是共产党的诞生之地,石库门是特定时期特定区域的产物。上海石库门群典型的代表是“张园”,经过多年的修缮,张园成为上海规模最大、保护完整的石库门建筑群,这也为海派非遗提供了城市空间。

又如海派家具,俗称上海老家具,指在1843年后近百年中在上海出现和生产的西式家具和中西合璧式家具,包括舶来上海的西洋家具、上世纪二十年代的摩登家具、上世纪三四十年代的装饰主义风格(Art Deco)的家具。西式家具在上海本土化过程中,融合了地方特色,最终成就了独具特色的海派家具。

(2).jpeg)

海派家具

(图片来自网络)

还有一个典型的案例,就是北京2022年冬奥会和冬残奥会颁奖用的是“永不凋谢的奥运之花”,出自于上海市级非遗“海派绒线编结技艺”传承人、绒线编结师励美丽和她的团队之手,每支有叶有花,均为纯手工制作。完成一束耗时35小时,制作所有花束耗时5万小时。京津沪苏等七地编结社团共同参与,最终16731枝花材汇集上海,经检查、修剪、核验、组装,达到尺寸、精致、舒适等多项标准,才能送到北京冬奥组委。编结是人类最古老的手工技艺之一。100多年前,绒线编结技艺从欧洲传入中国沿海城市,丰富多彩的编结技艺在上海汇聚发展,逐渐形成海派绒线编结技艺,绒线花艺就是其中的表现形式之一。

(5).jpeg)

海派绒线编织,永不凋谢的奥运之花

(图片来自网络)

崇明岛的案例同样引起关注。崇明由于地理环境独特,又长期相对封闭,形成了具有强烈地域特点的民风习俗,由此产生多种类的非物质文化遗产,被称为“太平洋彼岸难得的一块未被污染的净土”。作为“海上花园”,在崇明孕育了国家级文化遗产——瀛洲古调派琵琶,也称“崇明派琵琶”;还有牡丹亭,这是一种丝竹加锣鼓的独特的江南丝竹演奏形式,仅流传于崇明岛。该岛拥有3个国家级非遗,16个市级非遗。在政府规划中,崇明将被建设成世界级的生态岛。如何保护好这块净土,最大限度发挥文化和生态影响力,是政府和专家学者须深刻考虑的问题。

(12).jpeg)

2018年,陆建非(右二)成为“申城行走 人文修身”上海市民终身学习人文行走工作特聘导师

唤醒非遗,与城市共情共生,在城市里为非遗留下足够的生存空间(物理空间和数字空间)。非遗是“活”的文化载体,由于原本非遗赖以延续的环境消失,传承人“手”“脑”“口”中的非遗正悄然消失。同时,非遗传承是一种“活”态的文化传承,讲究的是师徒间的口传、手授、意会,甚至是一种亲情和家族关系的赓续。非遗传承更崇尚小集体作坊制,注重相聚一堂共同参与的氛围。因而非遗传承是有温度的,有情感交流的。随着环境的嬗变,社会的发展,非遗传承的方法、手段和路径势必与时俱进。借助现代科技、传媒、创意等手段,为其注入新的养分,让非遗插上信息化翅膀飞入钢筋水泥的现代化城堡,再次焕发青春活力。将非遗资料数字化,逐渐形成数据库,是抢救、保护非遗并最终实现传承的一种重要方式。同时,在城市转型或重塑过程中,要留出一定的空间,变成馆、所、坊、室等有温度、有人气的“非遗之家”或虚拟平台,让古老悠久的非遗在现代化城市中歇脚、舒筋、扎根、繁衍。